Affaire Villella, fine ingloriosa di uno strano processo

La Cassazione cala definitivamente il sipario sulle pretese del Comitato “no Lombroso” e del Comune di Motta Santa Lucia, nel silenzio dei media che prima li fiancheggiavano e dei politici meridionali che prima tifavano. Anche i neoborb hanno fatto un mezzo passo indietro e al paesino natale del pastore che ispirò Lombroso resta un danno che sa di beffa: il pagamento del contributo processuale

Con quattordici pagine piene di tecnicismi (e non potrebbe essere altrimenti) più qualche incursione nel merito, la Prima sezione civile della Corte di Cassazione, presieduta da Maria Cristina Giancola, ha calato il sipario sull’ultimo colpo di coda del Comune di Motta Santa Lucia e del Comitato tecnico-scientifico “no Lombroso” nel processo più bizzarro della storia recente della Calabria: la contesa giudiziaria contro il Museo Lombroso di Torino per ottenere la restituzione del teschio di Giuseppe Villella, un pastore originario del piccolo paese nei pressi di Lamezia Terme e morto a Pavia, dov’era detenuto, nel 1864.

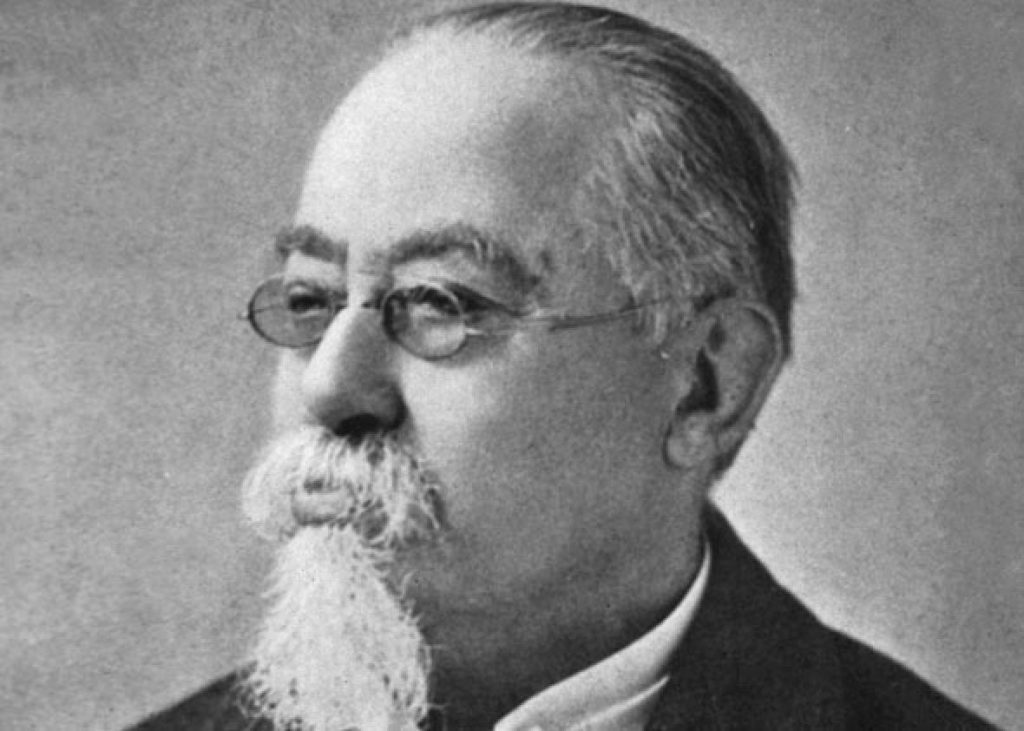

Com’è ormai più che noto, il cranio del povero Villella è una delle prove scientifiche più particolari della storia, perché dal suo esame lo scienziato Cesare Lombroso ricavò l’intuizione che lo rese celebre: l’innatismo criminale, denunciato a suo giudizio in alcuni individui dalla presenza di tratti somatici particolari. Nel caso del pastore mottese, una piccola malformazione sulla nuca, la cosiddetta fossetta occipitale mediana.

Altri tempi, altra scienza. Soprattutto, una scienza povera di mezzi (non esisteva il microscopio elettronico e la genetica iniziava a emanciparsi a fatica delle leggi di Mendel). Ovvio, sulla base di queste premesse, che la teoria dell’uomo criminale di Lombroso fosse una dottrina imperfetta, perché basata sui metodi delle scienze dell’epoca, tra cui la frenologia, e destinata, come tutte le teorie scientifiche, ad essere superata.

Fin qui nulla di strano. Risulta tuttora assurda, invece, la protesta innescata da esponenti neoborbonici, poi confluiti nel Comitato “no Lombroso” e da Amedeo Colacino, avvocato ed ex sindaco di Motta Santa Lucia dalle spiccate simpatie neoborboniche, contro il Museo Lombroso, di cui si è pretesa prima la chiusura e poi, con un curioso procedimento giudiziario, la restituzione delle spoglie di Villella.

Secondo un luogo comune ancora duro a morire in parte dell’opinione pubblica, Lombroso sarebbe anche il padre del pregiudizio antimeridionale su base scientifica. Una solenne sciocchezza, visto che il papà dell’Antropologia criminale non ha mai sostenuto che i meridionali fossero delinquenti nati, neanche sulla base della terribile esperienza del brigantaggio.

Eppure, lo storytelling sullo scienziato veronese, che in realtà esaminò pochissimi resti di italiani del Sud (anche per comprensibili ragioni geografiche: operò quasi sempre in Piemonte) è di tipo paranazista: secondo una certa vulgata neoborb, Lombroso sarebbe stato una specie di Mengele avant la lettre, le cui teorizzazioni avrebbero motivato la repressione del brigantaggio, letta addirittura come genocidio.

E Villella? Considerato erroneamente un brigante, il povero pastore mottese (finito in galera per reati comuni e poi morto di malattia in ospedale) è diventato una sorta di patriota duosiciliano. L’emblema del libertador diventato martire di un pregiudizio razziale trasformato in scienza.

L’ordinanza della Cassazione, pubblicata lo scorso 14 agosto, è la pietra tombale di questa narrazione ridicola, già smantellata a livello scientifico dall’antropologa Maria Teresa Milicia, autrice del bel Lombroso e il brigante. Storia di un cranio conteso (Salerno, Roma 2014), in cui la studiosa, tra l’altro di origine calabrese fa giustizia di molti luoghi comuni sullo scienziato diventato target dei neoborb e identifica definitivamente il Giuseppe Villella storico.

Ma tutto questo non ha fatto desistere di una virgola Colacino né Domenico Iannantuoni, animatore del Comitato “no Lombroso”, ispiratore e fiancheggiatore del sindaco calabrese.

Iannantuoni è un ingegnere milanese di origini pugliesi noto per la sua militanza di lungo corso nei gruppuscoli sudisti nati in concomitanza col successo editoriale di Terroni, il bestseller revisionista di Pino Aprile, nei quali si è distinto per le posizioni ferocemente antiunitarie e reazionarie, tra l’altro documentate da Lino Patruno, già direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, compare di merende di Aprile ed endorser dei terronisti, nel suo Fuoco del Sud (Rubbettino, Soveria Mannelli 2011).

Per l’ingegnere meneghino, che parla di riscatto del Mezzogiorno con perfetta cadenza lumbard e stile da Ganassa, la campagna contro il Museo Lombroso è l’occasione di mettersi in mostra nella galassia sudista. Infatti, dopo aver partecipato alle manifestazioni chiassose indette dai terronisti contro il Museo torinese appena aperto (2009), mette il cappello sulla campagna antilombrosiana e si lega a Colacino.

È difficile dire se Colacino abbia agito assieme a Iannantuoni o sotto il pungolo di quest’ultimo.

A favore della seconda depone una confessione pubblica con cui Colacino in occasione del raduno neoborbonico di Gaeta del 2017 dichiarava di non saper nulla del suo concittadino Villella fin quando non ne fu informato da Gennaro De Crescenzo, il presidente del Movimento neoborbonico, presumibilmente nel 2010.

E di Villella, con tutta probabilità, non sapevano nulla neppure i mottesi.

Ma tant’è: l’occasione era ghiottissima per ottenere visibilità fuori dalla Calabria e magari darla anche al paesino, un borgo molto suggestivo che avrebbe bisogno di ben altra pubblicità.

Stesso discorso per Iannantuoni che, dopo averle provate tutte contro il Museo (ivi incluse continue denunce per vilipendio di cadavere), girava il Sud e soprattutto la Calabria per cercare sodali. Quello tra l’ingegnere milanese e l’avvocato calabrese è stato un matrimonio di amore ideologico e di interesse politico.

Celebrato bene, in prima battuta, da un’ordinanza pasticciata con cui il giudice Gustavo Danise, all’epoca in forze nel Tribunale di Lamezia Terme, ordinava nel 2012 la restituzione del cranio a Motta Santa Lucia.

Una vittoria fortissima che aveva ringalluzzito gli ambienti neoborb e dato notevole visibilità a Iannantuoni.

La prova di questa galvanizzazione è fornita anche dal comportamento virulento degli iscritti alla pagina Facebook del Comitato “no Lombroso”, pronti a rovesciare valanghe di insulti su chiunque dissentisse e criticasse la loro linea.

Ma le logiche della giustizia non tengono conto dei desideri di chi spara sciocchezze. E infatti, nella primavera del 2017 la Corte d’Appello di Catanzaro ribalta l’ordinanza di Lamezia con un disposto inequivocabile, basato sul Codice dei beni culturali: il cranio di Villella, secondo i giudici catanzaresi, è un bene culturale come possono esserlo le reliquie dei santi o le mummie egiziane, perciò è di interesse pubblico e deve essere esposto in un museo.

Nonostante questa batosta, gli antilombrosiani non si sono dati per vinti e hanno lanciato subito una campagna di crowfunding per finanziare il ricorso in Cassazione.

Che è finito con il rigetto delle loro richieste e la conferma su tutta la linea della sentenza d’Appello.

Con una tempistica che sa di beffa: l’ordinanza degli Ermellini risale al 14 agosto, il giorno successivo alla fine del Premio Letterario Villella, celebrato a Motta Santa Lucia con quattrini pubblici e in cui hanno sfilato i vertici della galassia sudista, a partire da Gennaro De Crescenzo.

Iannantuoni, che ha tenuto un prudente silenzio su Facebook, si è limitato a pubblicare la sentenza sul sito web del Comitato (www.nolombroso.org) e poi ha lanciato un altro crowfunding per tentare l’ultima carta: il ricorso a Strasburgo.

Un’arma, la sua, che stavolta risulta spuntata, perché è difficile credere che la Cedu (Corte europea dei diritti dell’uomo) possa scavalcare una legge dello Stato che tutela i beni culturali. Ed è difficile credere che si possano trovare, dopo due batoste, altri finanziatori disposti a metter mano al portafogli per difendere la classica causa persa.

Lo si capisce anche dalla tiepidezza con cui la vicenda è stata commentata dai leader sudisti: Pino Aprile, in prima linea nella battaglia contro il Museo torinese, non ha fiatato, mentre De Crescenzo si è limitato a un post di prammatica, in cui critica la Suprema Corte sulla base di poco credibili distinzioni tra diritto e storia.

Ma i cocci del vaso rotto restano tutti al Comune di Motta, che nel frattempo ha cambiato sindaco e amministrazione.

Il primo danno, il più importante, è di immagine: aver sostenuto una battaglia infondata, tra l’altro nell’indifferenza della propria popolazione, non paga. Infatti, il silenzio più imbarazzante non è stato quello della stampa meridionale, che pure aveva fiancheggiato non poco la bizzarra battaglia, ma delle istituzioni che avevano aderito alla strampalata iniziativa di Colacino e Iannantuoni. Non una parola pubblica di solidarietà è arrivata dai tanti amministratori locali, consiglieri regionali e parlamentari che prima simpatizzavano: la classica corsa a scendere dal carro del perdente.

Il secondo danno è economico: gli Ermellini hanno condannato il Comune al «versamento […] dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso». Alla faccia della raccolta fondi tanto strombazzata, alla fine paga Pantalone, in questo caso un paesino di meno di mille abitanti e dalle casse non potentissime.

Serve altro per dare una degna morale a questa storia strampalata?

Leggi anche:

Affaire Villella, lo strano silenzio della stampa meridionale

16,349 total views, 2 views today

Comments